英語教育の定番

教育科学研究所と国家外国語プロジェクト管理委員会は最近、ベトナムにおける外国語教育に関する年次報告書を発表しました。それによると、多くの教師は、生徒に読み書きと文法を教えることには自信があるものの、聞き取りと会話のスキルを教えることはより困難だと感じていることが明らかになりました。

実際、今日のほとんどの英語教師は知識を伝えるという観点に立っていて、生徒に外国語を学ぶ意欲を実際に刺激していません。

多くの英語学習者は、ライティングでは簡単に高得点を獲得できるものの、コミュニケーションとなると混乱してしまいます。これはトレーニングの過程で避けられない結果です。言い換えれば、これは何世代にもわたる英語教育と学習におけるマンネリ化と言えるでしょう。

英語でのコミュニケーション環境を作る必要があります。

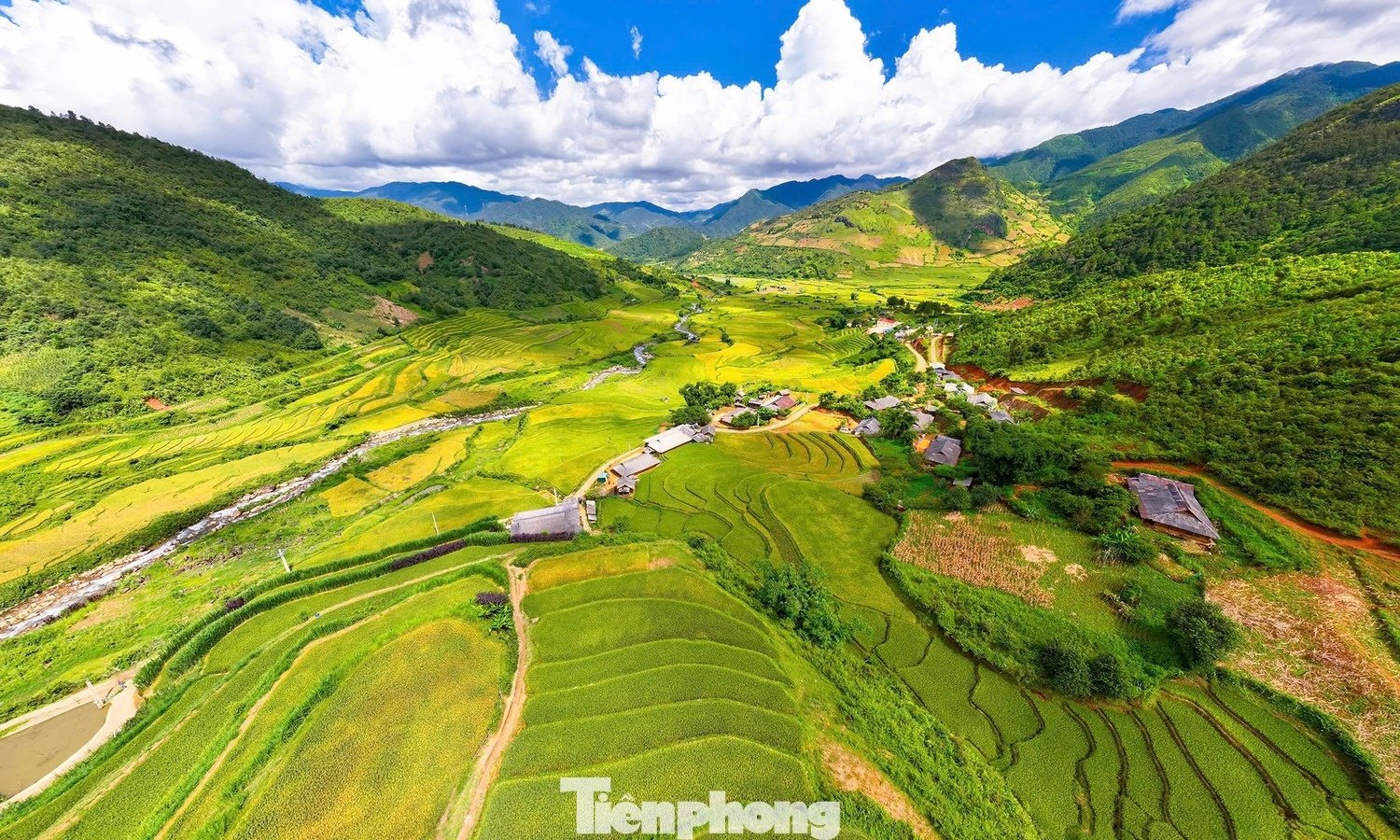

ホーチミン市の小学生が英語の授業を受ける様子

イラスト:ダオ・ゴック・タック

専門的な観点から、リスニングとスピーキングのスキルに焦点を当てるには、教師はインタラクティブなスキル開発に役立つテクノロジーと教材のサポートを受けた教育活動を通じて、英語でのコミュニケーション環境を作り出す必要があります。

ある程度、文法、読み書き、書き方の指導には、リスニングやスピーキングのスキルも組み込むことができます。

教師は、日常の出来事に関する短い会話を通して、生徒にコミュニケーションの練習をさせ、実生活における現在形の構造と用法を理解させることができます。読解セクションの質問と回答は、生徒がノートに答えを書き込んだり、ノートに印をつけたりする前に、会話力を向上させるための対話アクティビティです。25~35語程度のA2レベルのメールライティング練習は、小中学生にとって興味深いスピーキングの話題となります。

2018年度一般教育プログラムによると、英語科目には、リスニングからライティングやスピーキングへのスキルを統合して伝達するように設計された多くのレッスンがあります。

教師が教科書の教材を熱心に活用すれば、「受容的技能」(聞く、読むなどの受容的技能)を「生産的技能」(話す、書くなどの表現的技能)に変えることができます。

別の視点から見ると、生徒たちに健全な趣味や娯楽を育み、言語学習に役立ててもらうことも、遊びと学習を組み合わせた現代のトレンドです。映画を観たり、本を読んだり、英語の歌を聴いたりするだけで、単語、文章、会話、歌詞を理解でき、コミュニケーションの際にそれらを応用すれば、非常に効果的です。

英語も幼児教育プログラムに取り入れられており、幼い頃から外国語に触れ、吸収していくことを目的としています。コミュニケーションの目的は、お互いを理解することなので、子どもたちは文法や長い単語の表現方法を学ぶ必要はなく、表現された要点を理解することだけで十分です。リンゴを手に持った時は「リンゴ」と声をかけたり、1、2、3の数字を見て「ワン」「ツー」「スリー」と声をかけたりしてみましょう。

教師にとって最も重要なことは、子どもたちが外国語を学ぶことを好きになり、年齢や心理に応じて言語を活用できるようにすることです。教育活動において、言語スキルを巧みに統合することが教師にとって成功の鍵となります。練習の際は、正しいか間違っているかではなく、反射神経に注目しましょう。

英語教師は、このプログラムのレッスンを活用してコミュニケーション環境を構築することができます。

英語コミュニケーション環境における思考指導の革新

次の教育レベルでは、知識とスキルの習得が各段階の量的および質的側面に応じて指定され、学生は善悪を認識するようになります。

多くの教育機関では、高校における学習環境の構築と発展、そして外国語、特に英語の活用に重点が置かれています。これは良い兆候であり、英語や外国語全般を学ぶ教師や学習者に良い影響を与えています。

教師は、生徒に「3R(記憶、想起、保持)」のスローガンを実践するよう指導することができます。会話や良い例文をノートに書き留め、マークを付ける習慣を身につけさせ、語彙や文型を記憶に残しましょう。そして、同じような状況に遭遇した際に、それらを思い出して話したり文章を書いたりするのです。これを何度も繰り返すことで、当然ながら記憶は長期間にわたり定着し、言語スキルを練習する機会が増えます。

音声ファイルや動画ファイルを使えば、学習者は発音やイントネーションを練習し、リスニング力と理解力を向上させるだけでなく、コミュニケーション練習でよく使われる語彙やフレーズを覚えて活用する機会も得られます。最初は焦ったり、落胆したりしないでください。自分の目標を明確に持った人であれば、知識とスキルは徐々に身に付いていきます。

誰よりも、教師は知識、教育スキル、情報技術のサポートを駆使して生徒のための英語コミュニケーション環境を作り出す革新的な考え方を持つ人です。

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ト・ラム事務総長が文化部門伝統の日の80周年記念式典に出席](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/23/7a88e6b58502490aa153adf8f0eec2b2)

コメント (0)