高さ約5メートルの柱は寺院の天井から垂れ下がり、地面に触れていないため、古代人の建築方法や意図について研究者たちは頭を悩ませている。

ヴィールバドラ寺院の吊り柱。写真: Wikipedia

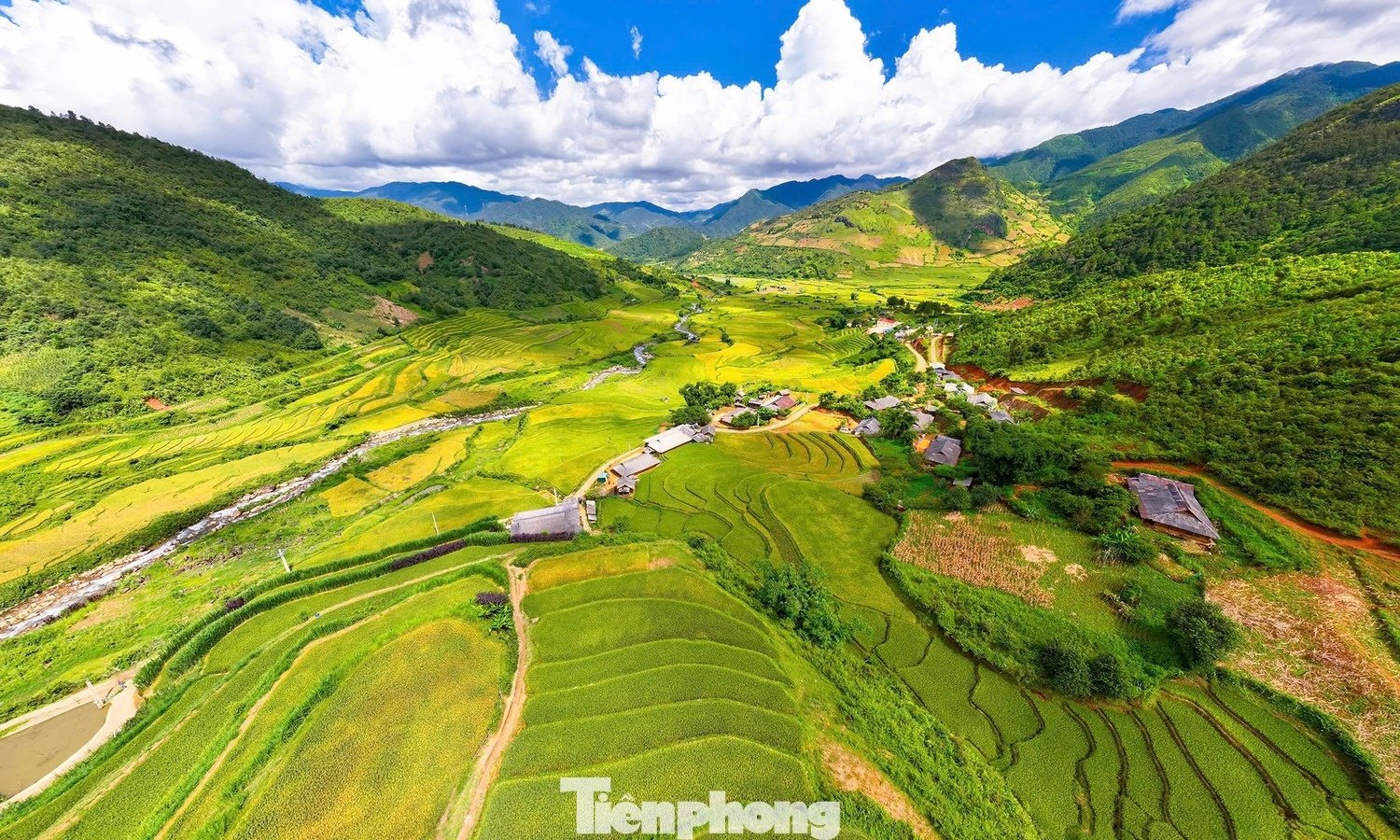

アーンドラ・プラデーシュ州レパクシ村の中心部には、古代インド建築の驚異が息づいています。それは、地面に全く触れていない柱を持つ寺院です。Ancient Origins誌によると、この奇妙な現象は、この寺院を研究の焦点にし、柱の建設方法と意図について疑問を投げかけています。

レパクシ村にあるヴィールバドラ寺院は、16世紀に遡る数多くのフレスコ画や彫刻で有名です。しかし、最も有名なのは、まるで重力の法則を無視しているかのような、宙に浮いた柱です。高さ約4.6メートルのこの石柱は、精巧な彫刻で飾られており、天井から吊り下げられているように見えます。基部は地面にほとんど触れておらず、その隙間から布やタオルを差し込むことができます。

連結説によれば、この柱は完璧なバランスのとれた石のブロックで構成されており、まるで浮いているかのような錯覚を生じさせていると考えられています。しかし、研究者たちはこれを証明する接合部を発見していません。一方で、柱の一部が中空になっており、重量が軽減され、浮いているように見えるのではないかと推測する人もいます。さらに、この地域の地震活動を考慮すると、多くの学者は、この柱の独特なデザインは、寺院の建設者が構造の耐震性を高めるために意図的に考案したのではないかと示唆しています。

植民地時代、あるイギリス人技師がレパクシ寺院の吊り柱の謎を解明しようと試みました。彼は吊り柱を移動させ、位置をずらしました。この事故で寺院の屋根の一部が崩落しましたが、吊り柱の謎はさらに深まり、多くの人々が訪れて研究するようになりました。

レパクシ寺院の歴史的重要性は、南インドの歴史において最も顕著で影響力のある帝国の一つであるヴィジャヤナガル帝国との関わりにあります。この帝国はサンガマ朝とサルヴァ朝によって統治され、14世紀から17世紀にかけて繁栄しました。この時代にレパクシ寺院が建立されたことは、この帝国の芸術的、文化的、そして宗教的偉業を物語っています。

アン・カン(古代の起源によると)

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ト・ラム事務総長が文化部門伝統の日の80周年記念式典に出席](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/23/7a88e6b58502490aa153adf8f0eec2b2)

コメント (0)