米酒は端午の節句のお馴染みの料理であるだけでなく、腸の健康を増進したり、消化を促進したりするなど、さまざまな用途があります。

栄養士のグエン・ティ・トゥ・フエン氏( ハノイ、タムアン総合病院栄養学部)によると、もち米酒は紫色のもち米または黄色のもち米から作られる料理です。北部では、もち米酒(もち米酒)は茶色のもち米または紫色のもち米から作られ、米は絹層を保持し、外側の糠層をさらに酵母で発酵させます。中部および南部地域では、もち米酒は酵母または甘い酵母で発酵させたもち米から作られることが多いです。もち米酒には、健康、特に消化器系に良いデンプン、ビタミンB、アントシアニン抗酸化物質などの栄養素が豊富に含まれています。

消化を促進する

黒もち米酒は、液体と固形の両方で楽しめます。乳酸菌によって発酵され、デンプンが糖に変換されます。この発酵プロセスは消化器系に良い効果をもたらし、便秘の改善や腸の病気の予防にも役立ちます。

軽く発酵した甘酸っぱいもち米酒は、多くの人に好まれる料理です。米酒に含まれる食物繊維と酸は、膨満感や消化不良を防ぎ、消化を促進する効果があります。栄養士のThu Huyen氏は、食欲不振や消化不良のある人は、少量の米酒を摂取することで腸の動きをスムーズにし、消化を促進するとアドバイスしています。

発酵させた米酒は消化器系に良い。写真:クイン・トラン

肝臓のデトックス

アルコールの飲み過ぎは肝臓に悪影響を及ぼしますが、もち米酒はアルコール濃度が低い場合が多く、ビタミンB群やEなど肝臓に良いビタミンが豊富に含まれています。これらのビタミンは酸化を防ぎ、解毒作用を高め、肝臓の健康維持に役立ちます。ただし、飲み過ぎには注意し、適度に飲むことが重要です。

腸の健康を高める

もち米酒は発酵させて作られるため、過敏性腸症候群、消化不良、便秘などに悩む方は、緑黄色野菜や果物などのヘルシーな料理と一緒にお召し上がりいただけます。もち米酒に含まれる酵母の働きにより、消化器系が強化されます。

栄養士のトゥ・フイエン氏は、もち米酒には多くの健康効果がありますが、日常的に食べるべき料理ではないと指摘しています。この美味しい料理は朝食後に食べるのが理想的です。空腹時にもち米酒を食べるのは避けましょう。もち米酒の酸味は胃酸を分泌しやすく、胃の内壁を刺激し、げっぷ、胸やけ、胃潰瘍のリスクを高めます。

また、日本酒は醸造期間が長くなるほど発酵が進み、アルコール濃度が高くなります。日常生活、特に運転中に酔っ払ってしまわないように、少量ずつ飲むようにしましょう。

もち米1kgから通常約1.2~1.4kgの米酒が作られるため、この料理には多量の糖分が含まれています。糖尿病の方は、1食あたり50グラム以上のもち米酒を摂取しないでください。食後に食べる場合は、ご飯の量を1/3に減らしてください。暑い夏には、お子様や胃腸の弱い方、アレルギー体質の方、湿疹のある方は、症状を悪化させる可能性があるため、もち米酒を大量に摂取しないでください。

エメラルド

[広告2]

ソースリンク

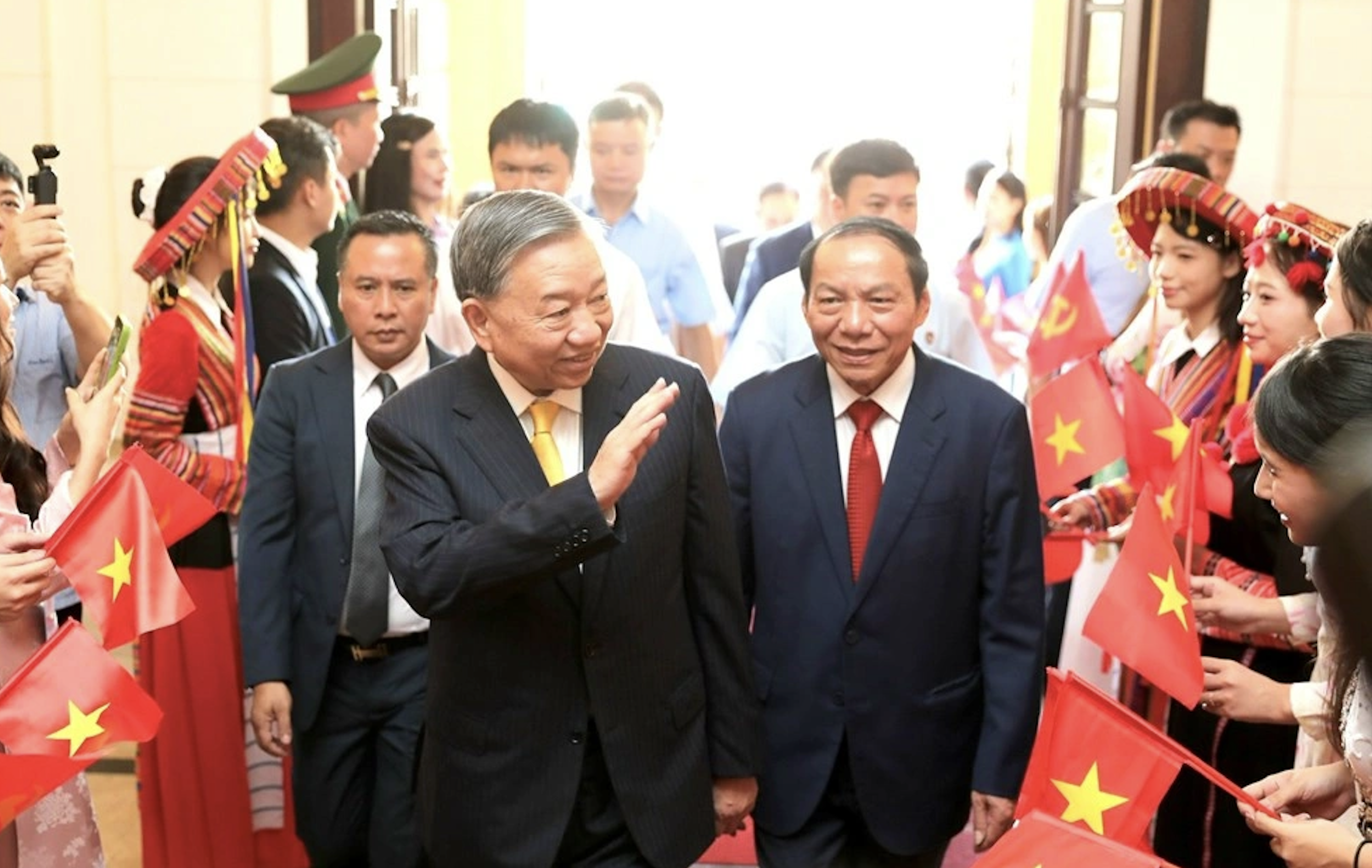

![[写真] ト・ラム事務総長が文化部門伝統の日の80周年記念式典に出席](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/23/7a88e6b58502490aa153adf8f0eec2b2)

コメント (0)